孔繁敏,北京大学副教授,博士生导师,北京大学汇丰商学院院长助理、MBA项目主任。

1983年,获北京大学经济学学士学位;1985年,获北京大学经济学硕士学位;2001年,获美国明尼苏达大学人力资源和产业关系博士学位。研究领域为人力资源和产业关系、组织理论、组织文化。

(采写:叶静)

2017-09-20 00:00:00

“古人说,尊者,天、地、君、亲、师。在我看来,‘天’,太空;‘地’,太广。玉皇土地本就虚渺,无法尊。现在的时代,‘君’也没了。做人要尊的,剩下的就是‘亲’与‘师’了。”

“我一路走来,首先感念生我养我的父母双亲,其次是要感恩很多老师。我的家乡是河北省南和县的边远农村,那时只能通过高考来改变生活、改变命运。1978年,我由村办中小学先转镇里二中后到县里一中读书,学习了不到一年参加高考。在村办中小学教数学的本县周省贵老师是我感恩的第一位老师。没有周老师,我到不了县一中;没有周老师给我打下的坚实基础,我上不了北大经济系。1979年高考那一年数学题很难,文理科一张卷。但是我的数学考了满分。我同样感恩其他的中小学老师。”

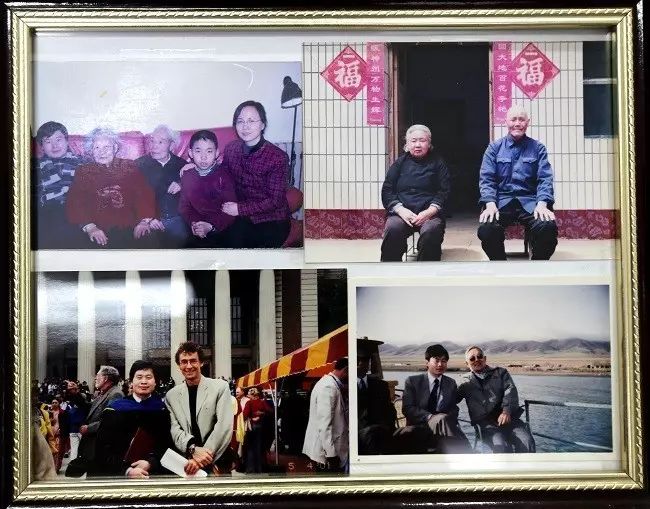

左上为孔繁敏、李秀兰夫妇与陈振汉先生、崔书香先生和陈先生孙子陈伯阳;右上为孔繁敏教授的父母;左下为孔繁敏教授与Ben-Ner教授;右下为孔繁敏教授与李德彬先生。

“在北大经济系,我先念本科,1983年毕业接着念研究生。我念硕士研究生的导师是李德彬先生和陈振汉先生。陈先生是1937年哈佛大学的经济学博士,师从熊彼特教授。因此,我常玩笑说,熊彼特教授是我师爷。但是,陈先生1937回国任教后命运多舛,先是随南开在抗日烽火中辗转到沙坪坝传道授业,后来北大经济系任教,代理系主任。1957年因建言国家经济政策与决策机制被打成右派,被批斗、被送江西劳教、家人被连累惨、连房子也被他人强占。20多年大好教研时光被剥夺、被浪费。只到1979年,也是我读大学的那年才得以平反。在中国读研究生,我感觉学生和导师既是师徒,也亲如父子。恩师不仅教我学问,也时常教我做人的道理。念书期间以及毕业后,我经常到陈先生家里去,有时候也带我太太去。有几次,我与太太一起到陈先生家,我都不管不顾自己先进去了。仁厚的陈先生实在看不过去,就开口了,说我这样不礼貌,要先请夫人进来。从恩师和师母崔书香先生那里,我们听到很多北大名教授的趣闻逸事,至今历历在目。恩师和我们经济系老系主任陈岱孙先生并称“二陈”,经济学界泰斗式的人物。我的另一位导师李德彬先生也同样让我尊敬和怀念。李老师做学问功夫扎实,做人刚直不阿、嫉恶如仇。但李老师对门生非常好。每逢大年初一我去拜年,老师、师母必定留饭,视若家人。他们的道德文章永远在我心中。我感激在北大经济系念书时教过我的所有先生、老师。”

“1985年底研究生毕业后,我留在经济系教书。1992年我到法国巴黎一大(索邦)做访问学者,机缘巧合,次年我在巴黎考取了美国明尼苏达大学卡尔森管理学院的博士研究生。1994年8月我赴美留学,导师是著名经济学家Avner Ben-Ner教授。Ben-Ner教授是从罗马尼亚移民美国的以色列人,对中国学生特别友好。顺便说一句,Ben-Ner教授也是我们学院副院长任颋教授的导师。我做研究的科研训练和指导带研究生的工作,是从他和其他美国教授身上学到的。这些教授把我从一个学生训练成为一个学者。能去美国留学,我特别感激师兄王一江教授,没有他的引领,我到不了明大;没有他和其他教授们的教导,我也不会有今天的学术成就。”

“我的博士导师有个习惯,每当自己的博士生顺利通过论文答辩,老师当天一定要花钱请学生吃一顿大餐以示祝贺。2001年5月我顺利通过博士论文答辩。当天晚上,老师说,你今天可以随便点个好餐厅,我请你。穷学生哪里知道当地名厨啊?于是,老师请我到明尼阿波利斯市里一家非常奢华的餐馆,晚餐除例常开胃菜、主餐、点心外,还可以品尝50种澳洲名酒,每位150美元。这可是平时我一个月的伙食费啊!现在,这个传统我也学来了。我的学生通过毕业论文答辩那天,我也要请他们吃饭庆祝。”

Ben-Ner教授的女儿Dahlia为了欢迎孔繁敏教授所画的画作。

“毕业至今,我一般每年都会去美国看老师。但是从本部来汇丰教书后,由于工作忙、假期短,竟有三年没有回去了。去年底,导师来信说‘你怎么还不回来,我们都很想你,Max、Dahlia一直在念叨’。今年春节大年初二,我飞回明州。一进老师家门就感动得落泪,老师7岁的女儿Dahlia为了欢迎我画了一幅画,说是画了一天。回国告别,我要求把这幅画带回来了,现在挂在我办公室的墙上。能走到今天这一步,我特别感恩老师,真诚地感谢他们!”

孔繁敏,北京大学副教授,博士生导师,北京大学汇丰商学院院长助理、MBA项目主任。

1983年,获北京大学经济学学士学位;1985年,获北京大学经济学硕士学位;2001年,获美国明尼苏达大学人力资源和产业关系博士学位。研究领域为人力资源和产业关系、组织理论、组织文化。

(采写:叶静)