公开课 | 敬一丹、王亚平畅谈“变化的媒体,不变的青春”

2017-06-12 20:18:16

2017年,是恢复高考40周年。在烈日灼肤的深圳,进行了一场冷静入心的对话。

6月9日下午,高考结束后的第一天,敬一丹、王亚平做客北大汇丰商学院,为400余位北大师生和社会各界人士带来了一堂题为《变化的媒体,不变的青春》的公开课。作为恢复高考后的第一代大学生,北京大学校务委员会副主任、北京大学汇丰商学院院长海闻也出席了公开课并参与对话。

在中国家喻户晓的敬一丹,现任中央电视台播音指导、《感动中国》主持人、中国视协主持人委员会主任。她于1988年入职中央电视台,先后主持过《经济半小时》《一丹话题》《焦点访谈》《东方时空》《直播中国》《声音》《新闻调查》等栏目,以及香港回归、澳门回归等重大事件直播。王亚平是敬一丹在北京广播学院读书时的同学,她曾担任汕头人民广播电台文艺部副主任、汕头音乐台副台长、节目主持人和副主任编辑。

今年5月,敬一丹等20多位“50后”作者的最新青春回忆录《我末代工农兵学员》出版。课堂上,她和王亚平以此书为线索,从末代“工农兵学员”说起,通过以自身故事为原型创作的图画,讲述了他们的青春、命运与人生轨迹,回顾了他们所见证的中国媒体的改革、变迁与发展。因此,在某种意义上来说,这次公开课也是读书会。

1977年,海闻成为中国恢复高考后的第一代大学生,与此对应,敬一丹和王亚平则是最后一届的“工农兵学员”。他们同属一代人,却又不是一代学生。课程就在这种“历史耦合”的对话中展开。

1966年,文化大革命开始,高考废止,意味着所有的中专、大专、大学关门了,荒废了。后来,毛泽东主席说,大学还是要办的,但学制要缩短,教育要革命……要从有实践经验的工人农民中间选拔学生,到学校学几年以后,又回到生产实践中去。而从这些工人、农民、知青、基层青年中选拔出来的人才,就被称为“工农兵学员”。

海闻当年也想成为“工农兵学员”,也被推荐过几次,但由于家庭成分原因,“人家没要我。” 1973年,海闻报考了东北林学院的道路工程系,原以为是冷门专业,却依然被拒之门外。而敬一丹和王亚平则在1976年幸运地通过选拔,成为北京广播学院(现中国传媒大学)的学生。

1977年,邓小平第三次复出后,高考有望恢复的消息也随即传来。10月12日,国务院批转《关于1977年高等学校招生工作的意见》,文件中规定废除推荐制度,恢复文化考试,择优录取。由于中国教育长期以来的停滞,应届毕业生人数有限,国家特批从1966年到1977年,12年的初高中毕业生都可以参加考试,以致当年参加高考的人数高达572万人。由于参加考试的人数太多,没有纸印卷子,甚至挪用了原本用来印刷《毛泽东语录(第五卷)》的纸张。

“总算有机会上来了。”海闻感叹。这样奇特的考试在入学后也带来奇特的班级组成,积攒12年的人才有机会在一起交流学习。和海闻一个班级的同学,最大的33岁,最小的只有16岁,班内就有了“辈”的区分。

而在敬一丹原本看来“幸运的事情”——成为工农兵学员,却变成了遗憾。“没有参加考试不好吗?”敬一丹反问。她认为,被推荐的工农兵学员是没有选择的,只能从当地指派的指标中挑选,没有考试,也就意味着没有选择。而没有选择的青春,是让人遗憾的。从1970年到1976年,一共7届94万工农兵大学生,他们发生过什么?假如忽视这7年,文化链条就断掉了。尽管依然有很多问号,当回顾中国高等教育历史发展的过程中,这一段依然值得研究。

敬一丹提到,现在的90后、00后知道“工农兵学员”的并不多,提到“工农兵学员”时,大家只能通过网络了解,但百度能告诉你们一个基本事实,却不能告诉你们个人体验。她认为,学传媒的,没有历史的熏陶,如何看待今天?没有参照,你如何能有判断?我们是亲历者,该做的讲述和记录做了吗?我们经常自然地出现代际交流,这是一种自发自然的行为。

而作为媒体人,敬一丹强调,“除了自发,还要有一种自觉。”从那个年代过来,成为末代工农兵学员,经历过“上管改”和工宣队,赶上粉碎四人帮,参与过11届三中全会,一段混乱的社会情境慢慢走上正轨,有这种非常的记忆,为什么不记录下来进行传播呢?

之所以使用“末代”来描述自己的工农兵学员生涯,敬一丹和王亚平希望再也不要出现这样的时代。那样的时代,兴趣与选择,对工农兵学员来说,是奢侈的事情。有的人对绘画特别有天赋,有的人想成为医生,有的人想学习无线电,但是因为分配和推荐的限制,最后都阴差阳错学习了播音。

那样的年代,物质匮乏,精神饥渴,女孩子在农村劳动力的丧失和上学的渴望中左右摇摆,最后偷偷省下学校发的钱粮寄回家,新华书店卖书提前在《人民日报》上刊登,大家轮番去图书馆借书,相互传阅爱不释手。那样的年代,特别喜欢打扮的小女孩也只是将刘海卷一卷,被老师称为“车轮滚滚”,“美”这种词不敢提,情不自禁地很节制,很收敛。这里所有的故事都有一个共同的背景,记下来,一定是有价值的,留下了一份参照。如果不记下来,就没有了。

在同4位来自财经新闻专业的90后学子交流时,敬一丹表示,“播音腔”实际上带有否定的含义,指的是照本宣科,不注重内容的播报。早期播报的内容大多是表扬稿、宣传稿,常带有强烈色彩,而现在能“好好说话了”。同时,电视语态也发生了改变,影响十分深刻,找到和受众应有的关系,宣传机构变成媒体,那个时候声音是带有色彩的,而现在敬一丹更愿意在艺术的滋养下,优雅活下去。

当提到自己和白岩松在《焦点访谈》的不同主持风格时,敬一丹认为,自己是一个没有锋芒的人,不像白岩松那么“锐”,但两者同样让人不舒服。她认为,白岩松的主持是一种“刺痛”,让人精神大振;而自己的主持则是一种“隐痛”,让人不得轻松。敬一丹强调,保持痛感,这是媒体人应该做的一件事情。没有痛感,没有声音,没有主动,媒体的灵魂又在哪里呢?

敬一丹曾在一次不久前的活动中说:“我们的记忆,不仅是我们的。如果我们忘记了,如果我们不留下痕迹,以后的人们怎么知道那些事情曾发生过?”人们相信,一如今天的代际对话,这种“痕迹”关乎瞬间,也关乎漫长,关于过去,也关乎未来。

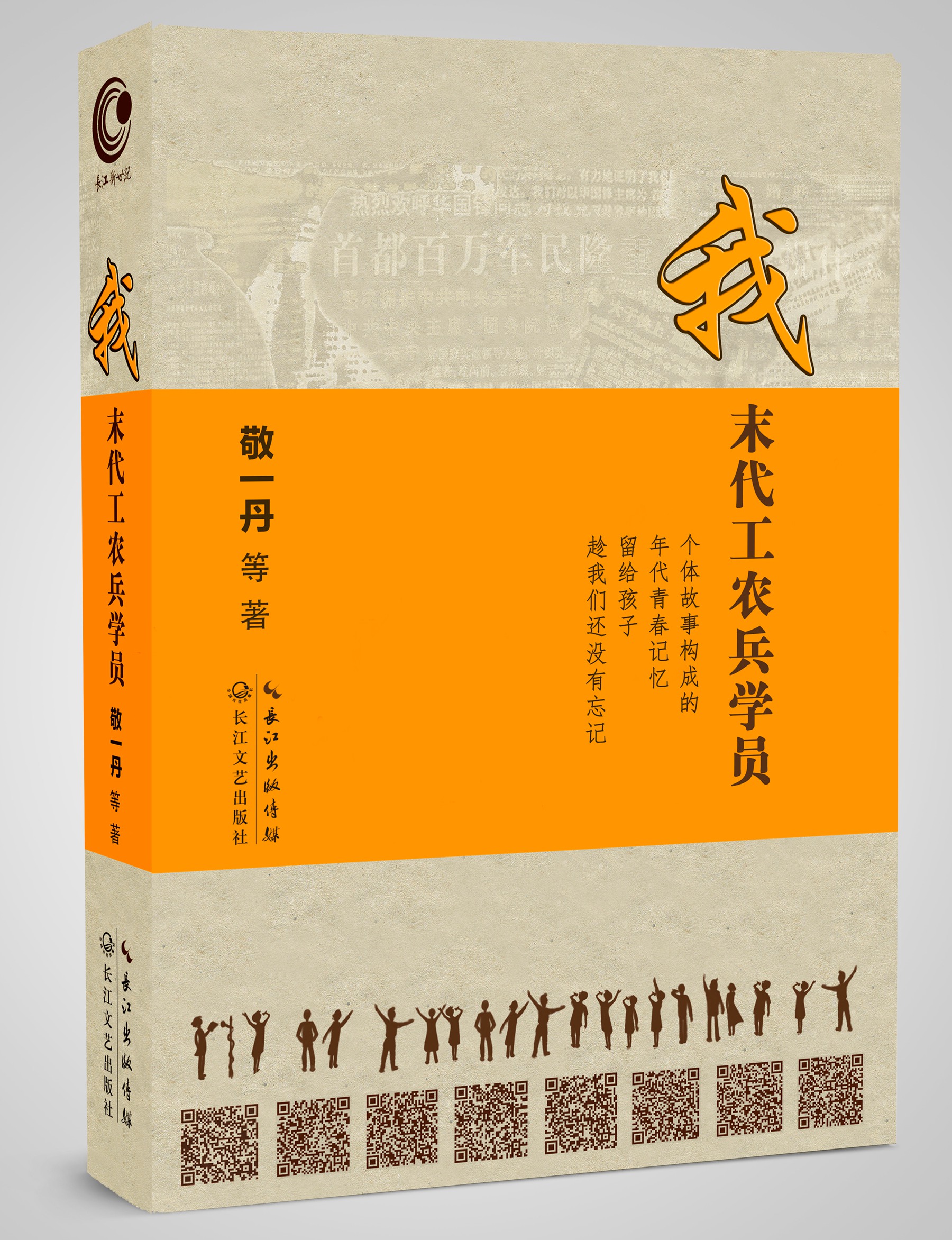

相关图书:

书名:《我 末代工农兵学员》

作者:敬一丹 等

出版社:长江文艺出版社

内容简介:

《我 末代工农兵学员》是敬一丹及其同学作为国家最末一代工农兵学员的青春记忆,由20个同学的小故事集结而成,却以小见大。从粉碎四人帮庆祝大会到知青岁月,从兵团战士到高原田野,于文化复苏之时进行选择与被选择……他们处于历史变革、时代变迁的交汇处,却在这巨大的历史洪流之中不忘初心,留下了许多感人肺腑的故事,真实而生动。另外,本书有许多生动的插图和照片并音视频二维码,绘声绘色,让人自然而然融入到那个年代。

(撰稿:梁银妍 摄影:李昭 编辑:晓春)