从1977年开始他们投身编织强国梦

2007-03-14 14:17:00

宋蕾

编者按

30年前的那个冬天并不寒冷,冰封10年的高考骤然回暖,于是今天我们才能看到已成政商学界中流砥柱的77、78级的大学生们。他们代表的不是普通一代人,在某种意义上,他们见证并得益于中国30年的巨变。

不过,他们最应该感谢的是邓小平。如无邓小平的大智与果敢,这些当初的年轻人命运或将迥异。伟人已逝去10年,我们试图从1977级北京大学的两个宿舍寻起,探寻30年中国变迁之因,并借此纪念伟人。

时年26岁的海闻是宿舍的成员之一。与他当时一起“卧谈”的室友有现任中国人民银行行长助理易纲、总理办公室主任丘小雄,以及上个世纪80年代中期高层智囊之一的时任天津外经外贸工委书记的张炜等,在北大经济系77级中还有现任国家发改委副主任张晓强和毕井泉

1977年,黑龙江虎林,25岁的下乡知青、民办教员海闻此后一直都未曾忘记在那里的最后一个冬天。

那个冬天,一场空前绝后的冬季高考,让海闻成为570万走进考场的考生之一。

历史就在那个冬天得到了修正。30年后,坐在记者面前的不再是知青海闻,更不是中学教师海闻,而是经济学教授海闻,现任北京大学副校长、兼任北京大学中国经济研究中心(CCER)副主任和北大深圳商学院院长的海闻。

1978年春天,海闻作为北京大学经济系77级新生,从黑龙江来到了北京。对于海闻及他的同学而言,这不仅是个人命运的逆转。事实证明,后来的30年,他们已与中国的社会变革紧紧相连。

“是该好好回忆、好好思想一番。”2007年初春,在北大朗润园静谧的院落中,海闻在其个人办公室接受了《第一财经日报》的专访。

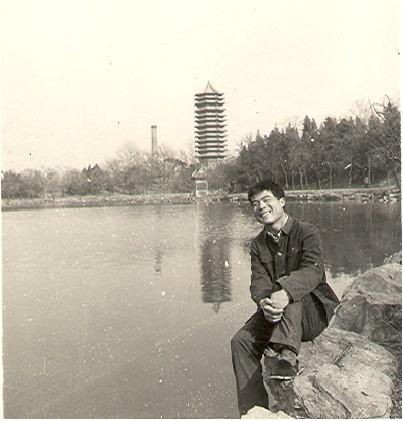

图片说明:在黑龙江虎林插队的海闻

“卧谈”国家大事

思绪的闸门打开,往往是内心最欢愉的时刻最先跳出。

30年前,北大未名湖畔一个普通的男生寝室里,一群20出头的年轻人经常发生激烈的论争,熄灯之后,仍然不止。

他们的话题集中在“私营经济是否应该存在”、“企业自主权的范围如何界定”、“什么是民主政治”、“物价如何放开”。这些年轻人后来或进入了政要部门,或成为主流经济学人,从不同的纬度影响着中国的改革进程。

时年26岁的海闻是宿舍的成员之一。与他当时一起“卧谈”的室友有现任中国人民银行行长助理易纲、总理办公室主任丘小雄、大成基金总经理于华、中和应泰管理顾问公司董事长金立佐,宁夏回族自治区党委宣传部副部长张克洪,以及上个世纪80年代中期高层智囊之一的时任天津外经外贸工委书记的张炜等,在北大经济系77级中还有现任国家发改委副主任张晓强和毕井泉。

“我跟易纲还是上下铺,经济大势的话题就这么在上下两个铺之间来来回回。”海闻不失幽默地说。

对于这批经历1977年高考的学子来说,大学求学的四年,不仅仅是知识的汲取,更是观念的冲击和挑战。

“我们不看重具体成绩,也不讨论将来工作做什么,我们只讨论国家大事。”海闻回忆起当年的“卧谈”,记忆依旧清晰可见,当时的学生对于自我的得失考虑不多,更多的是对未来充满着清晰又朦胧的抱负。

1978年进入大学之后,接触到西方经济学理论的海闻开始独立思考中国的经济现状。阅读《人民日报》的报道,海闻会用自己的判断去理解事实。他用了“冲击和挑战”来形容当时的状况。

1978年,经历了“实践是检验真理的唯一标准”讨论的中国,经济建设和改革正在加速启动。那一年的大年初一,国务院副总理邓小平乘坐波音707客机飞赴太平洋彼岸的美利坚合众国,同样也是在那一年,邓小平成为了美国《时代周刊》的封面人物。

“现在看似平常的事,当时却是激烈的讨论。”海闻举例说,比如私人企业能不能允许开?企业能不能有雇人的权力?包括国有企业在内,甚至企业能不能自主发奖金,这些问题中的每个细节在当时都是不确定的。

海闻认为,私营企业有存在的必要,这是他在大学时代纠正的诸多观点之一。“并不是我笨,而是此前知识体系太局限。”

大学四年过后,尽管对“民主政治”、“十年动乱”,同学之中仍存在不同的观点,但渐近毕业之时,大部分人对于“经济发展是关键”逐渐已成为共识,“经济学”也由此成为后几十年中这个国家的“显学”。

图片说明:北大未名湖畔的海闻

考上北大是“比较优势”的结果

77级大学生由于10年的断层,同学之间的年龄、社会经历相距甚远。海闻的经历可以说是一类典型。

1952年,海闻出生于杭州,由于文革的原因,初中读了两年的他没有获得毕业资格。1969年,海闻从春江水暖的杭州来到了地处北大荒的黑龙江省虎林县红卫公社落户。

海闻在虎林一呆就是9年。这期间不少人通过各种关系回城了,也有人重新回到中学读书,可海闻因为父亲是“右派”和复杂的社会关系只得默默地待在北大荒,直到1977年恢复高考。

其中也有曲折,几次推荐工农兵大学生都因政审不合格未能成行,1973年海闻也参加了邓小平短暂复出时的“高考”并被初录,但由于“四人帮”的破坏,这次“高考”的结果仍是政治决定的。

最终的机会在邓小平复出的1977年到来。1977年8月,在复出后首次公开参加的大型会议上,邓小平当场拍板当年恢复高考。

海闻当时还是公社中学的教员。从准备到参加考试仅半年多的时间,为了不影响白天的工作,他买了一捆白蜡,每天夜幕降临,烛光下的青年便按照自己制定的计划从初一的课本开始温习,并自学高中的课程。

“我复习方法有系统也有规律,时间表定得很科学,但时间太紧。”在自学了一部分物理和化学的科目书之后,海闻果断决定加文科的考试。

在下乡的9年中,海闻从未停止对历史、文化方面知识的汲取。他认为可以在短时间内靠理解掌握初高中的文科内容,但是物理和化学两门课,基础知识在短时间全面掌握很难实现。

“这就是经济学上的比较优势。”30年后,海闻笑着说。

同样在1977年的冬天,高中毕业后到北京顺义县高丽营公社插队的易纲,也在忙碌着那场改变命运的考试。

对于那场改变人生的考试,海闻没有想象中的不安与压力,整个考试过程中,他想的是“能做多少是多少”。当时,黑龙江的高考录取比例是195比1,能考入北大,也取决于他权衡有限资源与利弊后的科目选择。

至此之后,海闻确实走上了经济学研究的道路,成为影响中国经济发展的重要人物之一。

我不是机会主义者

大学三年级之后,被西方经济学“迷住心窍”的海闻一心想的是到美国去。不过下铺的易纲则成为当时北大经济系77级最早留学美国的人。

1980年,22岁的易纲被北京大学选派到美国哈姆林大学学习,随后的几年,易纲先后获得伊利诺大学经济学硕士、博士学位。

图片说明:1980年,海闻(右一)和同学金立佐(左一)、张克洪(左二)在北京送别他的下铺舍友易纲(右二),两年后海闻自己也到了美国

易纲留学不到两年后的1982年,大学毕业的海闻也自费到达大洋彼岸。那时北大还没有学生办过自费出国,学校因没有先例不知如何办理,最后海闻还是到北京市有关部门办的审批手续。

“那时候出国好像很容易,不需要托福,也没考GRE。我拿到美国加州州立大学的录取材料,有人告诉我要到美国使馆办理签证,我就早上骑了自行车从北大出发,中午11点才到。到了门口也没什么人排队,警卫核实了一下,让我进去坐在沙发上等,一会儿领事就出来了。当时我的英文也很差,很吃力地聊了一会儿,就被告知签证通过了。”海闻回忆说。

1982年1月,30岁的海闻开始了在美国长滩加州州立大学经济系的研究生生活,几年后,他在美国戴维斯加州大学经济系先后获经济学硕士和博士学位。1992年后,海闻还获得了美国福特路易斯学院的终身教职,进入美国的主流社会。

当时出国的理由,海闻分析有3个:首先他认为邓小平和周恩来之所以在政治决策上有远见跟他们出国背景有关;第二是被西方经济学所吸引,有种投入西学体系研究的强烈愿望;第三就是冥冥中有强国梦,想探究为什么美国经济那么发达,借鉴其中经验。

1982年,就在海闻走后1个月,他的同学毕井泉进入了国家物价局工作。24年后,一直从事价格管理规划工作的毕井泉出任国家发改委副主任,负责机关办公、经济贸易和价格管理方面的工作。也许是大学的熏陶缘故,毕井泉也是典型的学者型官员。

海闻将自己的成功归结为心态上的成功。除了1977年的高考,1982年赴美、1995年回国,后两个人生的转折也恰好暗合开放与改革的起伏。

1995年,海闻与已经获得印第安纳大学经济系终身教职的易纲双双归国。在此前的1993年,海闻已经与林毅夫、易纲、张维迎共同发起并组建CCER,这里随后成为了中国经济学界顶尖高手云集之地。

当时有人说他们是“机会分子”。“可我们的机会在哪里呢?说老实话,我回来的时候,根本不知道有什么机会。”海闻说,“但我确实也冥冥中感到可以有施展的舞台。”

1997年,易纲出任央行货币政策委员会副秘书长,5年后成为该委员会秘书长,2004年,易纲出任央行行长助理。

重新回到北大的海闻,则长期致力于CCER的教学、研究和管理工作。2002年,海闻被擢升为校长助理,2005年11月,海闻成为北京大学副校长,成为北大历史上除马寅初外职位最高的经济学人。

曾有媒体这样评论海闻:“他归国10年,以极具个性的思考激活了中国经济精英的学术话语,给中国经济研究带来清新的空气,拓宽了中国经济发展的思路。他对中国经济核心症结的解剖和研究,影响了中国改革开放的进程。”

海闻承认自己是一个很幸运的人,国家的每个机遇也成就了个人的机遇。但他并不认为自己是只顾眼前机会的人,成功只来自于抛开自我利益的“使命感”。

“我的大学生涯和改革开放同步进行,国家的每次尝试都在当时大学生的视线之内,对改革开放的思索和感受是我们怀有使命感的动力之一。”海闻说。

接近采访的末尾,海闻再次向《第一财经日报》强调,1977年那场空前绝后的高考,也并非如后来人想的那么突出。作为当事人,当时的他其实并没有太大的压力,也不觉得考不上人生就会失去什么。

“如果我考不上,我就继续从事我在黑龙江的工作。我想改革带来的机遇是多方面的,如果我不上大学,现在或许在经商,或许已是一个不错的企业家。”海闻平淡而不失自信地说。